Eventi e Cultura

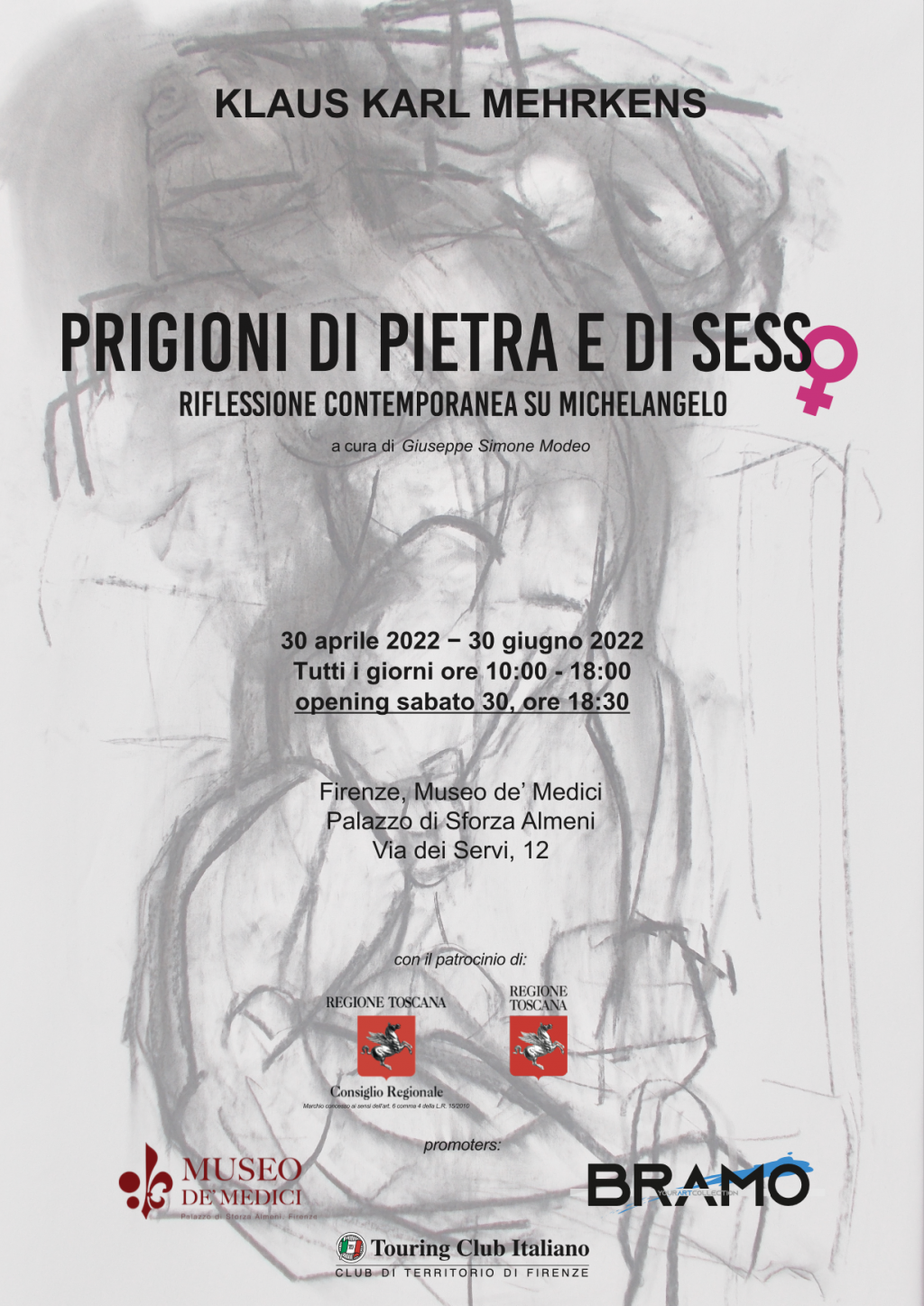

“Prigioni di pietra e di sesso”, a Firenze una mostra a cura di Giuseppe Simone Modeo

{rwgallery}

PREMESSA

In questo periodo la Città di Firenze ospita, presso il Museo dell’Opera del Duomo, un originale ed importante evento. La direzione del museo ha deciso di riunire le tre Pietà di Michelangelo. I cittadini ed i turisti potranno, così, contemporaneamente ammirare e comparare le splendide e “finite” forme della Pietà Vaticana con il “non finito” della appena restaurata Pietà Bandini (permanentemente in Firenze) e della milanese Pietà Rondanini. Parimenti, abbiamo pensato di riunire contemporaneamente nel centro di Firenze, presso il Museo de Medici, il finito dei due Prigioni del Louvre con il “non finito” dei quattro Prigioni, in permanenza presso la sala principale dell’Accademia di Firenze.

CRITERIO

Ovviamente non potevamo – e le ragioni sono a tutti ben evidenti – avere fisicamente, in uno stesso spazio, i sei Prigioni. Pertanto, abbiamo deciso di far declinare il progetto ad un artista contemporaneo, spostando la rappresentazione dell’opera di Michelangelo dalla scultura alla pittura. L’artista prescelto dal curatore, Giuseppe Simone Modeo, è Klaus Karl Mehrkens, pittore tedesco, naturalizzato italiano. La scelta è caduta su di lui per la sua capacità di incidere il bianco della tela con segni precisi e taglienti, di un nero assoluto e di apprestare, ove occorra, cromia e coloriture con un potente senso della massa. Si tratta, inoltre, di un artista che sa e ama ancora esprimere potenza e tensione con forme anatomiche. Ma la sfida è andata oltre. Abbiamo chiesto a Mehrkens non solo di traslare in forma pittorica le monumentali e potenti sculture di Michelangelo: i sei Prigioni, ma di rappresentare in 20 tele chi sono i prigioni del nostro tempo ovvero coloro che soffrono quella coercizione esistenziale che impedisce di emergere dalla massa indifferenziata, per affermarsi come individui e come soggetti di diritti e di tutele. Mehrkens ha accettato entrambe le sfide chiedendo, però, piena libertà nello scegliere i soggetti che comporranno la sua “galleria dei moderni prigioni”. Si tratta di donne che hanno sofferto, che sono state umiliate o che si sono umiliate non potendo affermarsi come persone ed essendo violentate ad esistere entro i macigni della costrizione “gender” di una società infantilmente maschilista. L’artista ha chiamato a rappresentare i prigioni contemporanei le figure di: Virginia Woolf, Nina Simone, Jacqueline Roque, Norma Bâtes, Albertine Simonet, Frida Kahlo, Lucy, Signorina Kores, Rosa Luxemburg, Angela Devis, Yoko Ono, Venere di Willendorf, Maria de’ Medici, Murasaki Shikubu, Romy Scheineder, Rosalin Franklin, Gertrude (Virginia de Leyva), Soraya Esfandiary Bakhtiari.La mostra sarà inaugurata il prossimo 30 aprile, alle ore 18 e resterà visitabile con orario 10-18, tutti i giorni, fino al 30 giugno 2022.

Mattia Branchi

TESTO CRITICO

Nell’intento di dare forma a quella che Michelangelo riteneva poter divenire la sua “opera magna”, la tomba di Giulio II, egli pensò e creò sei schiavi, enormi figure maschili che dovevano sorreggere la trabeazione del primo piano del sepolcro. V’erano tutti gli elementi concettuali affinché Michelangelo si sentisse totalmente coinvolto nell’opera: l’attenzione al furor estrattivo da applicare alla pietra per tirar fuori le potenti figure; il passaggio alla storia del pontefice che più ha inciso sulla sua vita artistica e sulle arti ad esso contemporanee ed infine lo spazio concettuale, assoluto ed infinito della morte. Dei tre elementi concettuali che avrebbero composto l’opera completa, oggi possiamo percepire ed apprezzare soltanto il primo: il furore e la tensione.

La critica ottocentesca definì gli schiavi marmorei “prigioni”. Tale definizione ben si attaglia alla serie delle sei sculture, quattro incomplete e due sommariamente finite. Di quelle incomplete che destano meraviglia nell’atrio dell’Accademia fiorentina, prima della magnifica sede del David, oggi ammiriamo la fatica esistenziale dell’emergere, del diventare individuo, del differenziarsi; in poche parole di vivere la perenne tensione tra assumere e perdere identità, intendere la vita come staccarsi dalla inerte e pesante sostanza dell’essere e la morte come un ritorno all’indifferenziata materia. I Prigioni fiorentini esprimono fortemente l’angoscia ed i turbamenti esistenziali e metafisici di Michelangelo. Egli riteneva l’uomo costretto a vivere una vita breve e dolorosa oltre la quale si prospettava il giudizio terribile: il difficile godimento e la più probabile sofferenza eterna.

In questa umanità l’artista, nella visione di Michelangelo, occupava un posto dipreminenza; egli affidando la propria mano alla guida dello Spirito divino riusciva a far partorire la pietra, a far uscire la figura che Dio aveva posto dentro essa e che l’artista aveva saputo intravedere e far nascere.

Chi erano gli schiavi, i prigioni dell’epoca di Michelangelo?

Lo schiavo era l’uomo! Sì, l’uomo rinascimentale, quell’uomo che per altri artisti cronologicamente vicini a Michelangelo, riusciva a governare il microcosmo, per il Nostro, lungi dall’essere faber fortunae suae, egli era diviso tra l’etica politica e la predominante e schiacciante tensione religiosa. L’uomo era schiavo di Dio avrebbe detto, secoli più tardi, il filosofo Friedrich Nietzsche, quando annunciava al mondo “la morte di Dio”.

Klaus Karl Mehrkens si chiede invece chi sono i prigioni di oggi e a tale domanda risponde con 20 ritratti di donne limitate, ostacolate, violentate non dalla pietra ma da una società infantilisticamente maschilista e prepotentemente coercitiva. Mehrkens con il suo segno deciso, con la sua potente cromia e con una inconsueta capacità di sintesi raffigura una galleria di donne prigioniere di noi tutti. Tra di esse Virginia Woolf, Nina Simone, Jacqueline Roque, Norma Bâtes, Albertine Simonet, Frida Kahlo, Lucy, Signorina Kores, Rosa Luxemburg, Angela Devis, Yoko Ono, Venere di Willendorf, Maria de’ Medici, Murasaki Shikubu, Romy Scheineder, Rosalin Franklin, Gertrude (Virginia de Leyva), Soraya Esfandiary Bakhtiari. Forse oggi Michelangelo avrebbe pensato a loro, al loro sofferto ed avvilito tentativo di emergere alla vita piena dei diritti e delle possibilità, per definire e descrivere i nostri contemporanei “prigioni”.

Giuseppe Simone Modeo

UNA MOSTRA ”REALISTICAMENTE” SITE- SPECIFIC

(Notazione storica)

Non è solo il noto e proficuo rapporto tra i Medici e Michelangelo a fare del Museo de’ Medici lo spazio ideale dove riunire virtualmente i prigioni, ma la vicenda stessa della loro destinazione fiorentina e francese che si lega con la storia di palazzo Sforza Almeni. La battaglia di Montemurlo del 1537 segnò la disfatta della fazione antimedicea capitanata da Filippo Strozzi. Il giovane Cosimo fece quindi rinchiudere lo Strozzi nella Fortezza da Basso, costringendone i figli Piero e Roberto a ripiegare nella Francia della regina Caterina de’ Medici, avversa al cugino Cosimo e agguerrita sostenitrice dei fuoriusciti. Fu in queste circostanze che Baccio Valori, alleato degli Strozzi, perse la proprietà del palazzo di via dei Servi, e in poco tempo anche la vita. Cosimo destinò il palazzo di via dei Servi al fedelissimo consigliere Sforza Almeni, al quale si devono gli interventi vasariani e il collocamento del gruppo scultoreo l’Onore e l’Inganno di Vincenzo Danti, oggi al Bargello. Roberto Strozzi, ora esiliato oltralpe, aveva ospitato il Buonarroti dal ‘44 al ‘46 nella sua residenza romana. Di questo gesto l’artista lo ricompensò con i due prigioni finiti detti “schiavi”, che conseguentemente furono inviati a Montmorency nel 1550 e infine donati al re. Gli altri prigioni confluirono nel 1564 nelle proprietà del nuovo duca di Firenze grazie ad una donazione di Leonardo Buonarroti, nipote dell’artista. Così come il David-Apollo realizzato da Michelangelo per Baccio Valori, anche i prigioni furono destinati da Cosimo al Giardino di Boboli, dove si potevano ammirare ai quattro angoli della Grotta del Buontalenti fino al 1908.

Samuele Lastrucci

NOTE BIOGRAFICHE DELL’ARTISTA

Klaus Karl Mehrkens nasce a Brema (Repubblica Federale di Germania) nel 1955, ha studiato dal 1977 al 1982 presso l’Accademia di Braunschweig con Hermann Albert e Alfred Winter – Rust. Ha fondato nel 1981 con Weishaupt, Schindler ed altri la Galerie Weisses Pferd (cavallo bianco) ad Hannover. Si trasferisce, nel dicembre del 1985, a Milano, successivamente a Caravaggio e quindi a Spello dove vive e lavora. Numerose le mostre personali: 2018 Hic Passi Klaus Karl Mehrkens nel Battistero di Udine, Cattedrale Di Udine, a cura di Maria Beatrice Bertone, collaborazione Stamperia D’Arte Albicocco; 2017 Verso la Certosa, Galleria Il Triangolo, Cremona e Oltre Misura, Galleria Ghiggini 1822, Varese; 2016 Klaus Karl Mehrkens Palazzo Caporaso, Vitulano; 2014 Kiritsubo OpereUniche, Stamperia d’Arte Albicocco, Udine; 2012 Mehrkens, Opere grafiche e Disegni, Galleria Sagittaria di Pordenone; 2011 Presenze in Umbria, Nuova Artesegno, Udine (catalogo Enzo Santese); 2009 Senza fissa dimora… Art’s Events ,Torrecusa (BN) (catalogo Gianluca Marzian), Klaus Karl Mehrkens , Festival Dei Due Mondi, Spoleto (catalogo Vittorio Sgarbi), Klaus Karl Mehrkens Citta’ di Salemi (catalogo Vittorio Sgarbi); 2008 Confronto, Mehrkens and friends, Museo Civico, Treviglio e molte altre.

NOTE BIOGRAFICHE DEL CURATORE

Compiuti gli studi liceali, si è laureato in Economia, discutendo la tesi “Estetica e Marketing”. Si occupa da anni dei rapporti tra arte, estetica, economia e finanza; da sempre interessato al mondo del collezionismo d’arte. Fondatore del Munacs, museo del collezionismo – Arezzo. Scrive di arte ed economia su riviste online del settore e, continuativamente, su “Collezione da Tiffany”.